BLOG ブログ&コラム

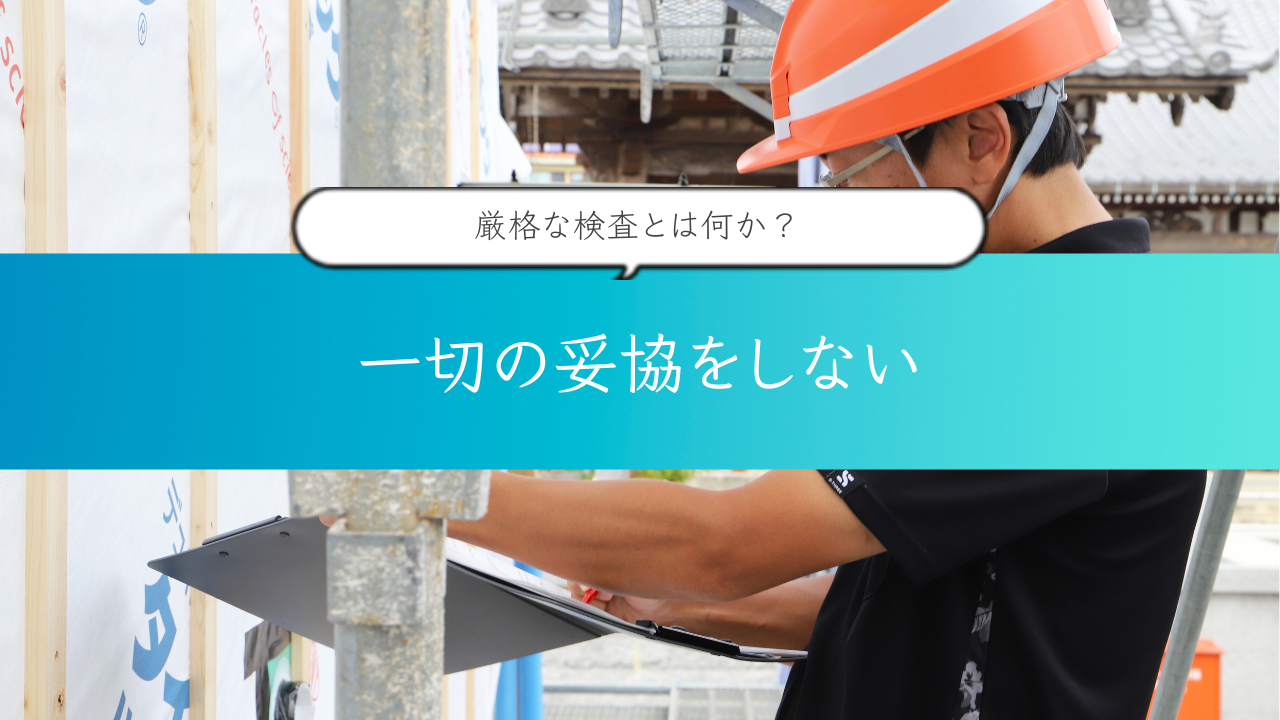

一切の妥協をしない

厳格な検査とは何か?から説明しなければなりません。当センターの検査は、ごく一部を除き、大手ハウスメーカーから「厳しい検査だ!」と言われることは、実はあまりありません。しかしながら厳格な検査を実施している自負があります。

これは一体どういうことなのか?そもそも検査とはどういったものなのか?を説明します。

この記事の目次

そもそも検査とは

検査とは定められた基準を満たしているかどうかを確認する工程(作業)を言います。という事は、まずは「(品質)基準」が大切という事です。

インスペクターの中には、「厳しい検査=基準を厳しくする」という事で、とにかく重箱の隅を突っつくかのように「細かく指摘をすればいい」、「明確な基準は知らないが指摘しておこう」などと考えているだけの人もいるようです。もちろん、施工基準が存在している以上、基準を超えるものがあれば指摘をするのが正しいのですが、曖昧な基準が多い業界ですので、そのような検査は正しいと思っていないのが、当センターの考えです。

検査基準を共有化することが、はじめの一歩

実は、家を作るうえで明確な基準が決まっていないことが多いのが実情です。建築基準法などで規定されている、つまり法規制されているものは、ほんのわずかです。

それ以外は関連書物を参考に、言ってみれば住宅会社が独自で決めているものばかりです。こういった基準に関しては、建て主は知らずに契約をして、家づくりが進んでいくので、後で「こんなはずじゃなかった!」というケースに陥ります。

わかりやすい例だと「美しい・美しくない」などは基準が決められない、個人の主観に影響されますので、内外装の仕上がりに関しての基準を明確に定めている会社はほぼ皆無と言っていいでしょう。

これらを踏まえて、契約前に「検査基準」つまり品質に関しての考え方・ボーダーをすり合わせることが重要です。

検査自体の品質

我々が考える検査品質は、常に一定の検査を発揮できることが大前提です。その為、検査手順・検査機器などを統一化し、「ここから検査を始めて、どうやって動きながら検査をするか?」まで決めています。

天候などの環境やその日の体調や気分で、検査結果が変わるのは最低です。常に同じ検査行動をとり、検査基準が守られているかどうかを淡々と行う検査が理想だと考えています。

まれに他のインスペクション会社が検査した物件に検査に入ることもあります。正直、見逃している内容や、「これは知らないんだろうな・・」という指摘漏れも見受けられます。インスペクション会社が増えることや、インスペクション認知が広がるのは大賛成ですが、一定以上の検査品質担保が課題だと感じています。

写真は「決まっている釘」を使用しておらず、ビスで取り付けている構造瑕疵。単なる見逃しなのか・・。

ハウスメーカーの社内検査精度は?

一方で、ハウスメーカーの検査品質はどうでしょうか。当然、規定の社内検査が存在し、自社基準をもとに検査を実施していますが、インスペクションでは必ずと言っていいほど指摘があります。このような結果になってしまう理由は、十分な検査時間を確保していない、電話などで検査中断が多いことが挙げられます。あるメーカーでは検査手順が決まっておらず、担当者次第であったり、会社から検査機器も満足に与えられていない等、ちょっと考えられない会社も存在します。

厳格な検査と、いちゃもんのような検査は違う

あくまでも我々は建築工事請負以外の立ち位置で検査介入をしていますので、当事者がきちんと理解して修補していただくことに導いていくようにしています。これはどういう事かというと、基準を超えていることを「なぜ超えているのか?」「このままだとどんな不具合がでるのか」を説明します。時には、基準は守られているけど、このまま進むと別の不具合がでる場合や、少し手を加えれば改善ができる場合には、現場監督とすり合わせを基に、修補依頼を出すこともあります。それらを含めて、指摘を出す場合には、絶対に直してもらう姿勢を取ります。現場の状況や、言い訳をしてくる監督も中にはいますが、ダメなものはダメという姿勢を崩したことは、過去に一度もありません。

建築行為そのものをどこまで知っているのかどうか?

単なる検査員とインスペクターは違うと考えます。極論を言えば「基準」を知っていて、検査機器を正しく使え、時間をたくさんかければ、誰でも「検査」は可能ですから、検査員はこれでいいでしょう。しかし「家」というものは構造、設備、断熱など幅広い知識を有し、複雑に絡み合う工事内容のバランスを鑑み「完成した状態」をイメージしながら検査、指導し時には優先順位をつけて合否判定をしていくには、建築に精通していなければ、確かな良い検査は出来ないと考えています。

記事作成:市村崇