BLOG ブログ&コラム

家づくりで失敗しない!一級建築士と二級建築士の違いと選び方

自分の家を担当してもらうのに、一級建築士じゃなきゃダメ!という人もいると思います。ご相談内容でも、二級建築士でも問題ないですか?というご相談もあります。

今回は、資格の違いや、何が大切かをお伝えしますので、自邸設計のご参考にしていただければ幸いです。

建築士の資格とは?

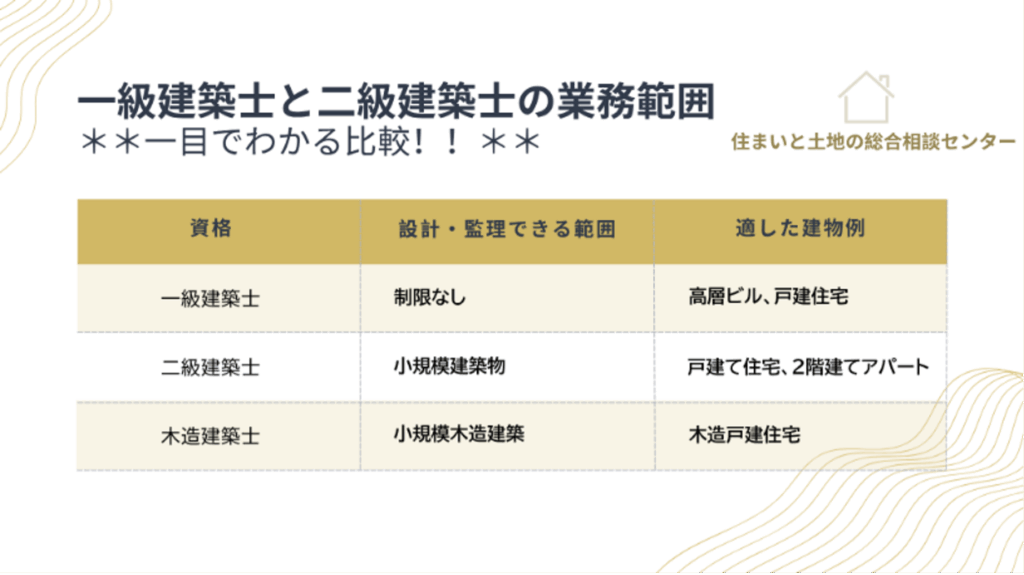

そもそも、建築士の資格は国家資格であり、一級建築士、二級建築士、木造建築士という3種類の資格があります。それぞれ設計、監理をできる範囲に制限があります。

一級建築士の範囲:設計や監理できる「建物規模」や「構造」に制限がない

二級建築士の範囲:比較的小規模な建築物のみ、設計・監理が可能

木造建築士の範囲:より小規模な木造建築物のみ、設計・監理が可能

これは建築士法第三条に記載されている内容で、いわゆる士業(業務独占)という事になります。建築士以外の人が、商売として設計してはいけないよ!という事ですね。

設計担当、設計士、デザイナーとは?

ハウスメーカーや工務店では、分業制をとっていますので、自邸の設計は設計担当者が付きます。名刺の肩書に建築士ではなく、「デザイナー」とか「プランナー」というものであったり、ハウスメーカーでは「設計担当」という肩書を目にすることがあります。

これには2通りのパターンがあって、有資格者であるが、親しみやすく「デザイナー」という肩書にしている。または、無資格者で書ける資格名がないので、このような肩書を名乗っているというものですね。有資格であるかどうか?が気になる場合には、きちんと資格証の提示を求めての、ご確認を推奨します。

現場監督は有資格者?

さきほど、監理というフレーズが出てきましたが、監理には「設計監理」と「工事監理」の2種類が存在し、設計図書(図面)と現場の整合性を確認することを言います。となれば、現場監督は有資格者でなければならないのですが、わりと多くの会社で建築士の資格を持っていない現場監督を見かけます。これはどういう事でしょうか?

多くの会社が、工事部門は上長(例えば工事課長)の下に、工事担当が数名という体制をとっています。現場監督として、現場に行くのは部下の工事担当ですが、工事監理を行うのは「上長」という形をとっていたりします。もっとも、上長が現場に足を運ぶことはまずないのですが・・。こういった事も、特に説明はしてくれませんから、知らないで契約をしてあとからちょっと嫌な気分になったりする方もいるのが事実ですね。

一級建築士はスーパーマン?

設計や現場のどちらに関しても共通して言えることは「単に資格を持っているだけでは意味がない」という事です。私は一級建築士資格学校の講師をしていた時期もありますが、現場のことを知らない生徒たちがなんと多い事か・・、と驚きました。

建築士はお医者さんと同じように、専門分野が分かれています。例えば、図面を書くのが得意な人、構造を生業にしている人など様々です。言い換えると、専門以外のことは素人同然の知識だったりします。皆さんは、骨折した時に、眼科に行かないですよね?

ですが、建築業界では「一級建築士」と名乗るだけで、すべてにおいてなんでも知っている信頼性を感じてしまう、非常にまずい業界なのです。

経験値を確認する方法

自邸の設計は極論を申せば、一級建築士でも二級建築士でもどちらでも構わないと言えるでしょう。もちろん、資格範囲の建築物であれば・・が、大前提ですが。重要なことは「どれだけ住宅設計の経験値があるか?」です。ですから、経験値の確認は必須と言えます。

以下に経験値の確認ポイントを記載しておきますので、ぜひ担当者に聞いてみてください。

- 学生時代は何を専攻していたのですか?また理由は何ですか?

- 住宅設計の経験値(いままで何棟の住宅に携わってきたか)はどのくらいですか?

- その際、自分のポジション、ミッションは何でしたか?

- 現在では、意匠・構造・設備・室内環境の何が得意ですか?

- 住宅設計の楽しさはなんでしょうか?何を大事に設計していますか?

- 過去にどんな失敗をしましたか?また、どのように改善しましたか?

- 過去に手掛けた事例を見せてください、またその案件の設計の特徴は?

このような質問で、「なんでもできます!」とか「失敗はありませせんよ!」という方は、有資格者でもちょっと危ないかもしれませんね。

インスペクターは一級建築士ではなければダメ?

一方、インスペクターではどうでしょう?インスペクター(インスペクション)に何を期待するか?建てる家の工法は何か?によっても、変わってきますが、少なくとも検査や調査をする建物が、有資格の制限内にあることは当たり前ですね。ただ、同様な事が言えますが、これまでどのようなキャリアを経て、インスペクターになったのか?現在は何を生業にしているかが重要です。この辺りはまた別のコラムで説明したいと思います。

記事作成:市村崇